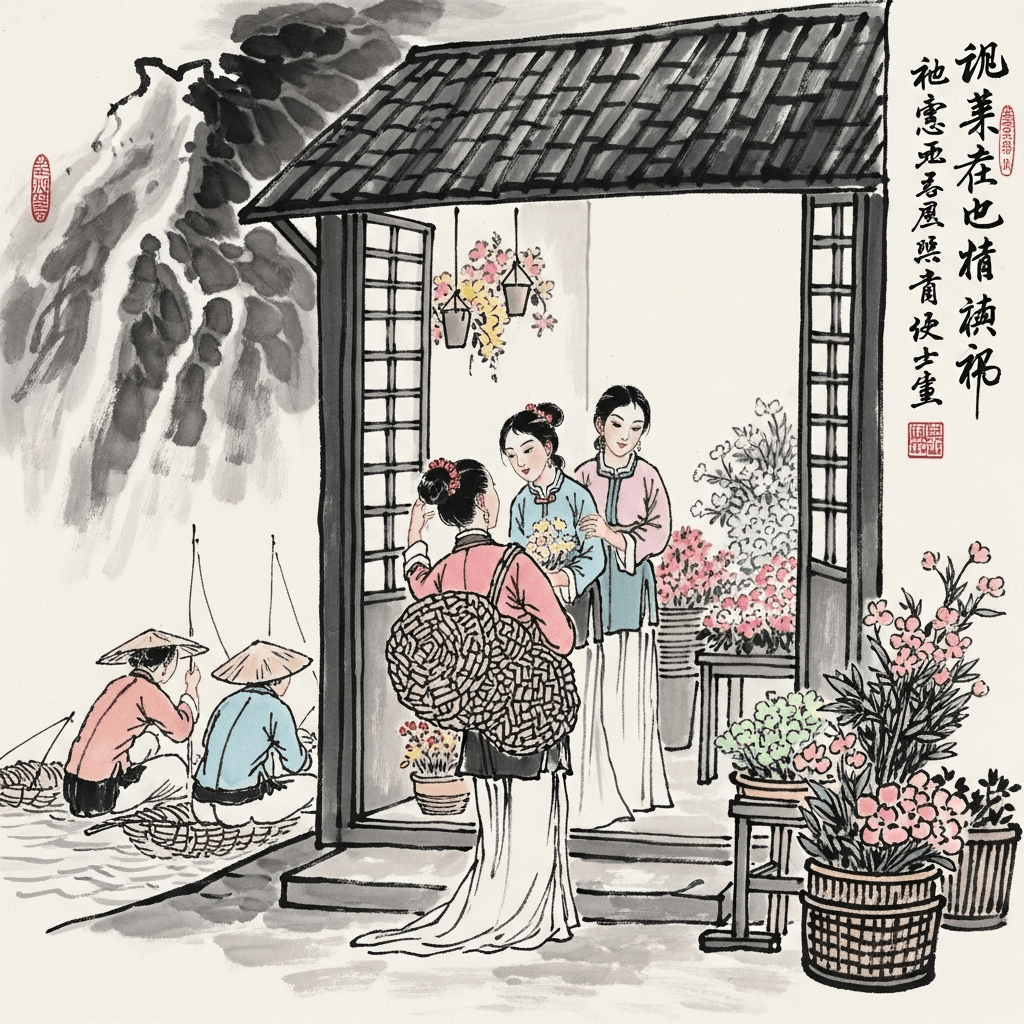

Eine Schar von Fischerfrauen, die gebeugten Rücken unter der Last ihrer leeren Kiepen, schritt in der sinkenden Dämmerung dem heimischen Dorf entgegen. Ihre Glieder waren schwer von der Arbeit des Tages, ihre Haut salzig von der See. Doch noch ehe sie die schützenden Dächer erreichten, brach ein Unwetter von ungestümer Gewalt über sie herein, ein Toben von Wind und Regen, das sie zwang, in einem nahen Blumenladen Zuflucht zu suchen.

Ein Meer von Blüten empfing sie, ein fast überwältigender Duft von Rosen, Lilien und Jasmin, der in seiner betörenden Süße so fremd war wie das Land jenseits der Berge. Die Nacht senkte sich endgültig herab, und an eine Heimkehr war nicht zu denken. So nahmen sie das gütige Angebot an, zwischen all der blühenden Pracht die Nacht zu verbringen.

Doch als sie, von der Mühsal des Tages gezeichnet, ihre Glieder auf den provisorischen Lagern ausstreckten, fand der Schlaf keinen Einlass in ihre Seelen. Eine seltsame Unruhe hielt sie gefangen. Es war nicht der harte Boden, nicht die Kühle der Nacht, sondern dieser allgegenwärtige, liebliche Duft, der ihre Sinne, die an den herben, scharfen Geruch von Fisch, Tang und Salzlake gewöhnt waren, verwirrte und wachhielt. Die Stunden krochen dahin, der Morgen graute bereits am Horizont, und noch immer hatten ihre Augen keine Ruhe gefunden.

Da erhob sich eine von ihnen, deren Geist vielleicht klarer oder einfacher war als der der anderen. Schweigend trat sie hinaus in den nachlassenden Sturm und holte die alten, nach dem Leben des Meeres riechenden Fischkörbe herein. Sie stellte sie zu ihren Häuptern, und siehe da: Umfangen von dem ihnen so vertrauten, scharfen Gestank ihrer täglichen Plage, fanden ihre Sinne endlich den Ankerpunkt, nach dem sie sich gesehnt hatten. Die fremde Süße der Blüten wurde gebannt, und sie sanken, fast augenblicklich, in einen späten, aber tiefen Schlaf.

Dieses Gleichnis aus der buddhistischen Lehre dient als Spiegel für die Welt der fünf Begierden, die mit den Sinnesbereichen des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Tastens verbunden sind. Ihre Verlockungen und ihr Schmutz sind der Gestank, in dem die Menschheit seit Äonen weilt. Und da sie nichts anderes kennt, hält sie diesen Zustand für das Leben selbst, ja, empfindet ihn als tröstlich und vertraut. Das Dharma hingegen, die Lehre des Erwachten, gleicht dem reinen Duft der Blüten – ein Nektar für den Geist, dessen Klarheit und Reinheit jedoch dem, der an den Gestank gewöhnt ist, zunächst unerträglich und fremd erscheinen mag. Er vermag darin nicht zu ruhen, bis er versteht, dass nicht der Duft das Gift ist, sondern die eigene, alte Gewohnheit.

Kategorien:Anekdoten

Hinterlasse einen Kommentar